PDCAという言葉はビジネスの現場では一般化され、この他に「SDCA」「PDCAS」などの亜種もあります。

しかし、その内容を理解しているかというと怪しいケースがあります。

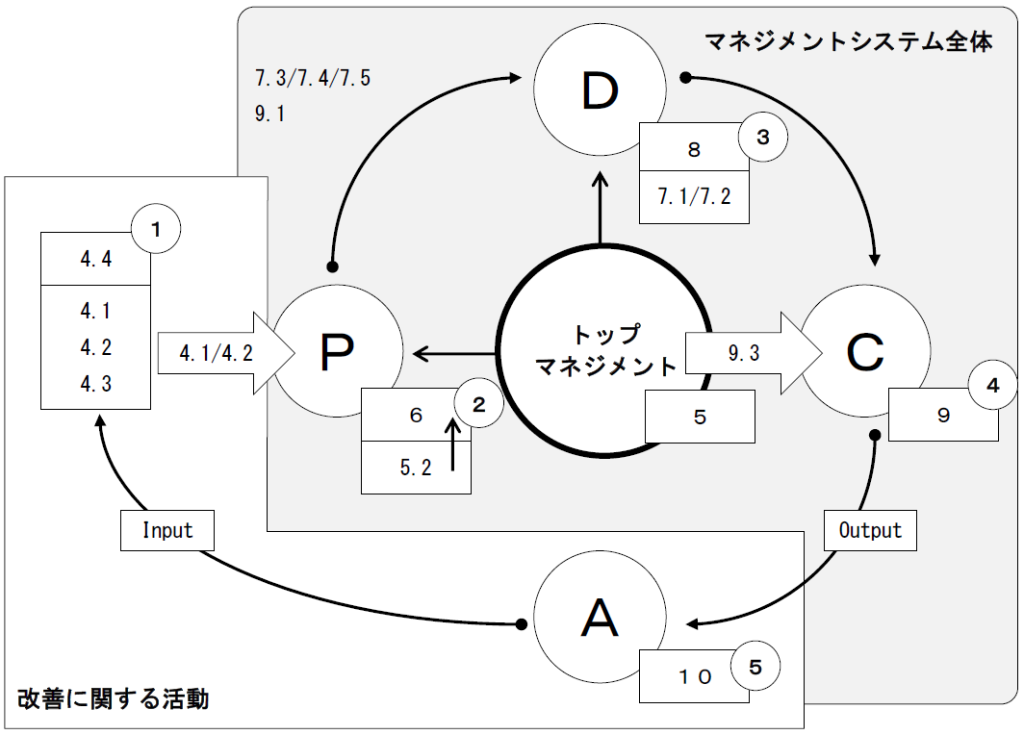

一般的に「PDCA」は以下のように定義されます。

P:計画/Plan

D:実行/Do

C:確認/Check

A:改善・処置/Action

アクションも『実行』のようですが、『改善』へのアクションという意味なのでしょうか。

PDCAの意味を聞くと、PDCまではスラスラと答えても、「A」ってなんだっけ?となることもあるので、言葉としても馴染みが薄いようです。

そして、より多くの組織は「C」の実施がないことが見受けられます。これは、「P」した事を「D」して、上手くいかなかったら、次の「P」「D」に入ってしまいます。更に、「D」しか実施していない場合もあります。

これらの行動は、必ずしも良くない行動とはいえません。ある程度、経験や実績によって「将来を予測する」ことができます。俗に「職人の勘」といわれているものです。

しかし、このような力は一朝一夕には身につけることはできないですし、新たな製品・サービスを開発することや、新分野に進出する場合には、逆に「バイアス」としてより良くない行動につながってしまいます。

これら一連の行動は、ISO9001等の認証を持っていないか、持っていても『有効性』を理解していない場合です。

ISO9001では計画のため、「組織及びその状況」「顧客要求事項」「利害関係者のニーズ及び期待」をマネジメントシステムへインプットしています。これらを分析した結果を元に「P」をし、検証し、「D」します。その後、顧客に対して聞き取り調査やアンケートを行って、「P」「D」した結果を「C」します。顧客からのリアクションと「C」の内容から、「A」を実施し、新たな製品・サービスやプロセスが生まれます。このことにより「組織及びその状況」がアップグレードし、新たな「顧客要求事項」を達成する力を得られます。

この様にISOを上手に活用することによって、経験や勘に頼らず、効率的に顧客からの要求をクリアする子ができます。そして、この一連のPDCAを達成した結果、組織は利益を得ることができます。

マネジメントシステムの目的とは『顧客の要求を分析し、顧客が必要とする製品・サービスを作ることによって利益を得る』ことです。

逆に「PDCA」を実施しても利益が得られていなければ、プロセスの何処かに問題があるということです。結果の原因はプロセスに存在します。

コメントを残す